自分に向いてる仕事が分からないときの診断

自分に向いてる仕事を見つける準備

自分に向いている仕事が分からないときというのは、とても心の中がザワザワしますよね。「自分らしさ」が見えない大変な時期だと思います。

ですが、何かを見つけようとするこの機会は、長い人生にとって時間をかけるだけの高い価値があることを経験をしました。

そこで本ページでは、1つ1つ順を追って頭の中が整理できるよう解説をしていきます。私が解決できた例も挙げていきますので、役に立つと嬉しいです。

さて、今は少し気持ちが焦って混乱していると思います。それはただ情報が不足しているだけなので、これから理解が深まっていくことでどんどん落ち着いていき、勇気が出てきます。

ですからまずは、今の落ち着きを取り戻すために、以下の3つを自分に言い聞かせてみましょう。

1.不安は、あなただけじゃない。

「自分に向いている仕事がわからない」と考えている人は、あなただけではありません。世の中の大半の人が同じことを感じています。

ですので、今これを読み進めているだけでもあなたは他の人よりずいぶんと先に進んでいて、向いている仕事に出会うチャンスに近づいているのを実感しましょう。

2.過去の延長で考えるのを一旦やめる

頭の中だけで考え始めると、今まで経験したことのある仕事=「過去」の延長線の範囲で誰しもが選択しようとします。

ですが、今の心のモヤモヤは、過去の延長線で選択してきた結果なので、せっかくのこの機会には一旦制限を無くしてみましょう。発想が広がるのを感じることができます。

3.「自分らしさ」から考える

今、自分で理解している「自分らしさ」とは、本当に「自分らしい」のでしょうか?そのような質問を投げかけられると、戸惑う人も多いのではないでしょうか。「固定観念」や「思い込み」とも言われますが、もし、そもそも間違った自己理解をしていては、本来の自分らしさとは離れてしまい、年齢を重ねても今と同じモヤモヤがまた巡ってきてしまいますね。

本ページで解説している「自分らしさ」を参考に、思い込みから心を解き放ってみましょう。ほんのわずかなことが自分の中の大発見につながります。

では、順を追って進んでいきましょう!

自分に向いている仕事がわからない理由とは

自分に向いている仕事がわからないのは、以下の3つの大きな理由があるからです。

- 自分自身についてよく理解できていないから

- 世の中にはどんな仕事があるか知らないから

- 今の仕事に不満や不安があるから

① 自己理解が不十分

自分の得意なこと、好きなこと、価値観についてじっくり考える時間がないと、「自分には何が向いているのか」がわかりません。ノートに以下を書き出してみましょう。

いざ、書くとなっても「何を書けばいいの?」と戸惑うかもしれません。その際には下記に記載の「書き方のヒント」を参考にしてみてください。

Q.自分はどんなときに頑張れるか?

書き出し方のヒント

頑張れる状況というのは、人それぞれの価値観が見えてくる箇所です。

例

- 人の役に立てると思ったとき

- 人と交わりチームのような集団に属しているとき

- 賞金などご褒美が目の前に目標があるとき

- 人に見られていると感じるとき

- 自由に活動できるとき

Q.周りから褒められたことは何か?

書き出し方のヒント

- 話し方が上手、気が利く

- 絵を書いたり、細かな作業が上手

- 容姿が印象的

- 色彩感覚、アレンジが上手

② 職業や業務について知らない

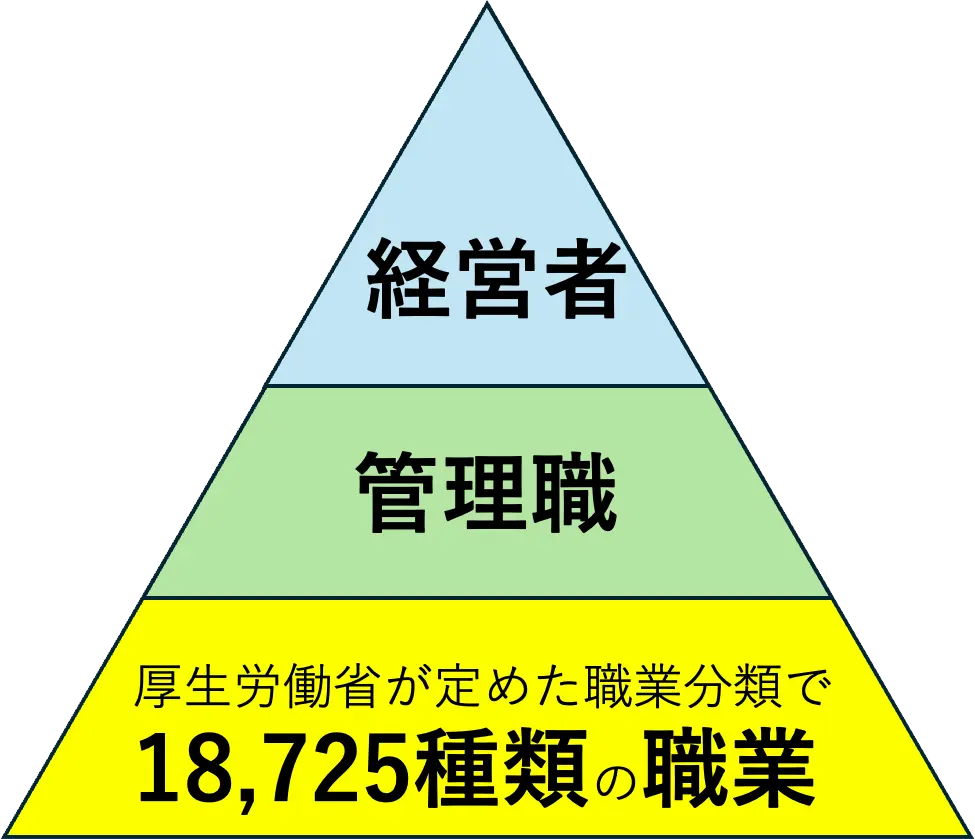

厚生労働省が定めた職業分類で18,725種類の職業があります。

世の中にはたくさんの仕事があります。でも「どんな仕事があるのか」「実際は何をする仕事なのか」を知らないと、自分に合う合わないを判断できません。実際、多くの人は経験や情報が足りずに選択肢が狭いままです。

自己理解の深まりとともに、職業について広い視野を持った人に聞くのが最良です。のちの本サイトの職業適性診断に問い合わせていただくのも一つです。

③ 今の仕事への不満や不安

「仕事にやりがいを感じない」「成果が出ない」「人間関係が苦しい」など、現職へのストレスが原因で「そもそも自分に向いている仕事って何?」と混乱するケースもよくあります。

この場合には自分の「価値観」と「特性」を深堀りするのが最善です。

一例を挙げると、人から頼りにされることでやりがいを感じ粘り強く取り組める人もいれば、1人でじっくり物事に向き合うことに飛び抜けた集中力を発揮する人もいます。この例からもわかるように、誰しもが同じ環境で能力を発揮できるわけではないのです。

今、暗いトンネル(今の仕事)をずっと歩いていると、「これって本当に自分に合っている道なの?」と思い始めるように、ストレスが自分の向き不向きへの判断を曇らせます。

自分に合った職業適性を詳しく知る!

詳しい解説をまとめています。まずはこちらをご覧ください。

職業適性診断まとめ|目的や状態に合わせて選べる無料診断

まとめ

自分に向いている仕事がわからない理由は次の3つです。

- 自分自身が何が得意で何に価値を感じるのか、深く理解できていない

- 世の中の仕事を広く知らないから選ぶヒントが少ない

- 今の仕事の不安やストレスが、自分に合う仕事への判断を迷わせている

これらをクリアするには、自己分析(過去の成功や好きなことを振り返り)、職業理解(仕事の内実や必要なスキルを調べる)、ストレスの原因を整理する、という3ステップが大切です。まずは紙に書き出すと、気持ちも整理しやすくなります。

本ページでは下記の3つを紹介していきます。

- 職業適性診断【無料】

- 人から天才と言われる才能の発見へ。20,736通りの能力パターンから、あなた独自の能力分布を明確に分析。その結果をもとに、あなたの「強み」「活かし方」「適した仕事・環境」まで具体的に提案します。

- バイオリズム診断【無料】

- 気分の波、体調の波、そんな自分自身の変化を誰もが感じます。体調が悪い日に良いアイデアを生み出すのは困難です。まさに今がその波が訪れているかもしれません。あなたの波を数値化して今と将来を診断します。

- 性格タイプ診断【無料】

- あなたの価値観と特性を6種類のタイプから診断。診断結果に示されるあなたの行動のクセ(行動パターン)は、物事の選択や感情に強く影響していることを実感できるでしょう。

自分に合う仕事を見つけたいなら、焦らず、自分としっかり向き合って一歩ずつ進んでいきましょう。

向いている仕事を見つけるために意識したい7つの視点

向いている仕事を見つけるためには、次の「7つの視点」を意識すると効果的です。

- 自己の興味

- 得意なスキル

- 価値観

- 職場環境

- 性格との相性

- 将来の展望

- 実際に試す体験

7つの解説

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 1. 興味 | 自分がワクワクするものを仕事にすると、自然と続けられる力がつきます。 |

| 2. スキル | 得意なことを活かせる仕事は、成果が出やすく自信にもつながります。 |

| 3. 価値観 | 「誰かの役に立ちたい」「安定を求めたい」など自分の大切にするものを仕事に反映したら満足度が上がります。 |

| 4. 環境 | 自由に意見を言える職場やルールがきちんとしている現場など、自分が居心地よく働ける環境が重要です。「環境との適合(P E fit)」という考え方があります。 |

| 5. 性格 | 社交的な人は人と関わる仕事が合いやすく、慎重な人は分析系の仕事が向いています。「性格と場面が合うかどうか」も大切です。 |

| 6. 将来像 | 「5年後、どうなっていたいか」を考えると、今取り組むべき仕事が見えてきます。 |

| 7. 体験 | 実際に職場見学やアルバイト、インターンをすると、頭だけでは分からない「自分に合うかどうか」がリアルにわかります。 |

さらにわかりやすい例え話

- 興味とスキルの例え

- 野球が大好きでも、ピッチャーが苦手なら打者やコーチの道もあります。好きと得意の両方を活かすと、自然に成果を出せます。

- 価値観と環境の例え

- 静かな図書館が好きな人にとって、にぎやかな販売店は疲れますよね。働く場所も「自分に合うか」が重要です。

- 体験の例え

- 新しいゲームをお試しプレイしないと自分に合うかは分かりません。同じく、仕事も一歩踏み出して体験してみるのが一番の近道です。

まとめ

向いている仕事を見つけるには、「興味・スキル・価値観・環境・性格・将来像・体験」の7つを意識して自分を知ることが大切です。

紙に書き出して、ひとつずつ整理すれば、あなたが本当に「頑張れる仕事」の姿が見えてきます。焦らず、自分と丁寧に向き合って、少しずつ進んでいきましょう。

価値観から見える、あなたの仕事選びの傾向

あなたがどんな価値観を大切にしているかで、人生で働きたい仕事の種類や環境が自然に見えてきます。

「自分はどんな仕事が向いているのだろう?」と迷ったときは、自分の価値観を整理することが道しるべになります。

価値観は、自分が何を大切にしているかを示す基準です。これは、仕事の満足感や継続力に大きく影響します。

価値観の影響についてわかりやすい例を挙げると、

例えば「人の役に立ちたい」という価値観があれば、福祉や教育など「人と関わる仕事」が自然と合うでしょう。

逆に「安定した生活を送りたい」と思う人は、公務員や上場企業など給与と安定性がポイントの職を選びやすいのです。

また、自分の価値観をはっきりさせることで、企業や仕事の選び方が具体的になり、就職や転職での迷いが少なくなります。

理解を深めるための例え話

たとえばゲームが趣味で「自由にのびのび遊びたい」という価値観の人が、毎日時間の決まった単調なルーチン作業の仕事を選ぶと、すぐに退屈に感じてしまうかもしれません。

一方、「チームで協力して動くのが好き」「仲間と関わることで力を発揮したい」と思う人は、企画や営業など「人と協力する仕事」でイキイキ働ける可能性があります。

価値観は自分の心のコンパスのようなもので、これが合わない方向へ進むと迷いやすくなります。

価値観と仕事選びのまとめ

- 価値観は「仕事で何を大切にしたいか」を決める大切な基準です。

- これが明確だと、向いている職業や働き方、職場環境が見えてきます。

- 逆に価値観に合わない選択を続けると、ストレスややりがい不足につながるかもしれません。

今日からできること

- 紙やノートに「私が大切にしたいこと」を5つ書き出す

- 書いた項目の中で「もっとも譲れない価値観」はどれ?順番をつける

- それに合いそうな仕事や企業を調べて照らし合わせてみる

このステップを通じて、自分に本当に合った仕事や環境がだんだん見えてきます。価値観をきちんと見極めて、自分らしく働ける第一歩を踏み出してみましょう!

当サイトの性格タイプ別診断を利用されるのも一つです。

性格タイプ別に見る、向いている仕事の例

性格によって、向いている仕事のスタイルや働き方が自然に異なります。

例えば、誰かと関わるのが好きな人は人前で動く仕事に向き、コツコツ集中するのが得意な人は静かに進める仕事に向いています。

人はそれぞれ、生まれ持った気質や性格の傾向があります。大勢の中で力を発揮する人もいれば、一人の時間で集中して力を発揮する人もいます。このような違いは、職場でのストレスや充実感にも大きく影響します。

性格に合っていない仕事を続けていると、毎日が苦痛に感じることがあります。

一方、性格と仕事内容が一致すると、自然体で取り組めるため、成長もしやすくなります。

理解を深めるための例え話

話すのが得意で、人と関わるのが好きなタイプ

こうした人は、接客業、営業職、イベント運営など「人と対話しながら進める仕事」に向いています。人とのやりとりの中で刺激を受けたり、元気をもらえるタイプです。

例:文化祭の司会を頼まれたとき「緊張よりワクワクが勝った」という人は、人前で話す仕事に向いているかもしれません。

細かいことに気がつき、集中力が高いタイプ

こうした人は、データ入力、製品検査、調理補助、編集作業など、一人でじっくり作業する仕事に向いています。正確さや几帳面さを求められる場面で力を発揮できます。

例:パズルや間違い探しが得意な人は、細かな違いに気づく観察力があり、ミスを防ぐ仕事に強みを持ちます。

人の気持ちに寄り添うのが得意なタイプ

このタイプは、介護、保育、カウンセラー、受付など、「人を支える仕事」に向いています。共感力が高く、相手の立場に立って考えるのが得意な人です。

例:友達の悩み相談に乗るのが好きな人は、感情に寄り添う力が強く、対人支援の現場で力を発揮できます。

アイデアを出すのが得意なタイプ

こうした人は、商品企画、デザイン、動画制作、イベントプランナーなど、「発想力が求められる仕事」に向いています。自由な発想が求められる職場でこそ輝くタイプです。

例:自由研究や作品づくりで「誰とも違うものを作りたい」と思っていた人は、創造力が強みかもしれません。

性格タイプのまとめ

上記でいくつかの例え話を挙げましたが、仕事には横方向と縦方向があることも理解しておくと将来像を描きやすくなります。

- 横方向とは、たくさんある職業の種類から何を選ぶか。(下図の黄色部分)

- 縦方向とは、職業の熟練とともに管理職としての役職者となり、やがて望むのであれば経営者「社長」という選択があるのです。

人の性格にはそれぞれの得意分野があります。

「自分に合っている仕事がわからない」と感じるときは、自分の性格を振り返り、「どんなときに自然と力が出せたか」を思い出してみましょう。

向いている仕事は、あなたの中にすでにある性格や行動のパターンの中にヒントがあります。難しく考えず、「自分らしくいられる場面」から探していくのがおすすめです。

無料でできる!今すぐ試せる適職診断ツール

今すぐ試せる無料の適職診断ツールを3つご紹介します。

①職業適性診断、②バイオリズム診断、③性格タイプ診断を上手に組み合わせることで、自分らしく働ける仕事やタイミング、性格に合った働き方が見えてきます。

- 職業適性診断は、あなたの能力構造(リーダー・アナリストなどの特徴)を数値化し、「どんな働き方が合うか」を客観的に教えてくれます。

- バイオリズム診断では、生年月日から「成長期」「決定期」などのリズムを見つけ、最適な行動タイミングを示してくれます。

- 性格タイプ診断は、生まれ持った性格や気質を6タイプに分類し、働き方や職場での人間関係など、自分に合った環境を考えるヒントにできます。

これらを一つずつ試すことで、「自分がどう働くと自然に力が出せるか」「タイミングや性格に合った選び方」がわかり、転職や進路の迷いが減ります。

さらにわかりやすい一例

| 診断名 | 活用事例 |

|---|---|

| ① 職業適性診断 | 「リーダーとしての力は弱いけれど、分析力に注目すべき」と診断され、データ分析の仕事に転職し、生き生き働き始めた社会人もいます。 |

| ② バイオリズム診断 | ある人は「今月は決断力が高いタイミング」と診断され、転職活動に本格的に取り組んだ結果、面接で自信を持って話せるようになったそうです。 |

| ③ 性格タイプ診断 | 自分が「完璧主義寄り」とわかり、焦らず計画的に進める仕事を意識したことで、ミスが減り精神的に安定した人もいます。 |

適職診断ツールのまとめ

- 3つの無料診断を組み合わせることで、あなたにぴったりの“働き方・タイミング・職場”が見えてきます。

- どれも無料で出来るので、気軽にスタートできます。

- 一つずつ結果を振り返りながら、「自分が心地よく働ける道」をじっくり探していきましょう。

今日からの3ステップ

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| ① 職業適性診断を受ける | 自分に合った仕事のスタイルや強みを機械的に見える化できます(👉 職業適性診断) |

| ② バイオリズム診断でタイミングを見る | 大事な決断をする時期の目安を得ることで、行動に迷いがなくなります(👉 バイオリズム診断) |

| ③ 性格タイプ診断を試す | 本来の性格に合う職場や働き方の方向性が整理できます(👉 性格タイプ診断) |

これらの診断を試してみることで、自分に合う仕事や職場を探すヒントが自然に見つかります。焦らず、でも一歩ずつ。「自分に向いてる仕事が分からない…」という悩みを一緒にクリアしていきましょう!

診断を活かす!向いている仕事を深掘りする方法

適職診断の結果を活かすには、以下の3段階で進めることが大切です。

- 診断結果を丁寧に読み解く

- 実際に複数の仕事を調べて比較する

- 小さく体験して感触を確かめる

キャリアアセスメントの研究では、診断結果は「方向を示すガイド」であり、それだけで決めるものではないとされています。また、複数の診断を比較することで、自分の傾向がより正確に見えてくると推奨されています。

さらに、実際に仕事を体験することで、自分の中にある想像と違ったリアルな感覚を得られ、ミスマッチを減らせると多くの専門家が述べています。

キャリアアセスメントの研究とは

「キャリアアセスメントの研究」とは少し聞き慣れない言葉かもしれませんが、簡単にいうと 「人が自分に合った仕事を見つけたり、職業的な意思決定をするために、性格・価値観・能力などを測定・分析する方法や理論を研究する分野」 のことです。

どんなことを研究しているのか?

キャリアアセスメントの研究では、次のようなことがテーマになります。

| テーマ例 | 内容 |

|---|---|

| 性格と職業の相性 | 「社交的な人は営業に向いているのか?」「几帳面な人は経理に向いているのか?」などの関係性を調べる |

| 診断ツールの開発 | 性格・興味・価値観などを測るテストを科学的に設計する(例:職業興味検査、価値観チェックリストなど) |

| キャリア決定と満足度の関係 | 「自己分析をしっかり行った人は、就職後の満足度が高いのか?」などの調査 |

| アセスメントの教育効果 | 高校や大学でキャリア教育にアセスメントを取り入れると進路決定にどう影響するか |

どんな人たちが研究しているの?

- 大学の教育・心理学部の研究者

- キャリアカウンセラーや産業カウンセラー

- 職業訓練校・高校・大学の進路指導担当者

- 国や自治体の職業支援機関(ハローワークなど)

など、実際に人の進路支援や就職支援に関わる人たちが中心になって研究しています。

有名な理論や枠組み(参考)

- ジョン・ホランドのRIASEC理論(興味に応じた6つの職業タイプ) wikipedia

- スーパーのキャリア発達理論(年齢とともにキャリアがどう発達するか) careers.govt.nz

- シャインのキャリアアンカー(「何を大切にして働きたいか」による職業観) wikipedia

※これらの理論に基づいた考え方がキャリアアセスメントの基盤になっています。

「キャリアアセスメントの研究」は、診断を作るためだけのものではなく、

「人が納得感のある進路を選び、前向きに働くためには何が必要か?」を探る、実践的で人間らしい分野です。

たとえるなら、

診断結果を丁寧に読む

たとえば「チームをまとめる力が強い」と出たとき、その中でも「みんなの意見を聞いてまとめるタイプ」なのか、「方向性を示すリーダータイプ」なのかを見分けることで、対象の役割が変わってきます。

複数の仕事を調べて比較

「チームで協力する力がある」と分かったなら、営業、プロジェクトマネージャー、イベント企画など、複数の仕事を調べて「実際の仕事内容」を比較してみましょう。

資料や求人を読んでイメージを広げ、自分が無理なく続けられそうな道を探せます。

小さく体験して確認

体験は大きなヒントです。社員の一日を観察する「職場見学」や、短時間のアルバイト・インターンを試したりすると「実際は話す機会が多い」「数字を扱う作業が意外と多い」といったリアルが得られます。専門家も「診断はスタート。体験が答えをくれる」と言っています。

診断を活かす方法のまとめ

- 診断結果は「指し示す羅針盤」。細かい部分をじっくり読み解くとヒントが増えます。

- 複数の職種を調べて比較すれば、自分にしっくり来る仕事の違いが見えてきます。

- 実際に少し体験すれば、自分の感覚とのズレに気づき、本当に向いている仕事に近づけます。

今日からできる3ステップ

- 診断結果をコピーして書き出す:「○○が得意」「××はあまり好きじゃない」など、全項目を書き出してみましょう。

- 気になる仕事を3〜5個リストアップ:求人や企業サイトで仕事内容や雰囲気を調べましょう。

- 体験の機会を探す:説明会、職場見学、1日インターンなど、まずは一歩動いてみましょう。

診断ツールはあなたに「可能性の地図」を渡してくれます。でも、本当に進む道を決めるのは、あなた自身。えんぴつを持って、地図に印をつけながら、自分の一歩を歩み出しましょう。

就職・転職に迷う人へ:次にすべき行動ステップ

就職や転職で迷ったときは、次の5ステップで行動することが効果的です。

- 自分を振り返る(自己分析)

- 情報を集める(仕事や企業を調べる)

- 比較・整理する(候補を絞る)

- 実際に動いてみる(体験・ネットワーク活用)

- 振り返って繰り返す(改善と再チャレンジ)

多くの大学キャリア支援では、このようなステップを用い、計画的な行動と体験を通じた学びの繰り返しが成功につながるとされています。

たとえばイェール大学のガイドでも「自己分析から研究、行動・振り返りまでを5段階で進めるのが最も効果的」と紹介されています。

進学相談にたとえてみましょう

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| ステップ1〜2 自己分析→情報収集 |

進学相談で例えると、自分の得意な教科や興味を紙に書き出すのがステップ1「自己分析」、そのあと志望校の情報を調べるのがステップ2「情報収集」にあたります。 |

| ステップ3 候補を整理 |

たとえば志望校を「偏差値」「距離」「特色」で比較するように、仕事も「できそうか」「楽しいか」「将来性はどうか」などで比べてみましょう。 |

| ステップ4 行動に移す |

実際の職場見学や体験は、”校外学習”と同じで、現場に触れることでイメージがはっきりします。余暇中にボランティアをした人は、採用に有利になった研究もあります。 |

| ステップ5 振り返り |

体験後には「楽しかった?難しかった?」と自分に質問します。これは、再度チェックして次の行動に活かすヒントになります。 |

行動ステップのまとめ

- 自分を知る →強み・価値観・興味を書き出す

- 調べる →複数の仕事や企業の情報を集める

- 比べる →良い点・気になる点を比べ、選択肢を絞る

- 動く →体験やネットワークを使って実際に行動

- 見直す →経験を元に、次のステップを考える

迷いながらでも、「調べる」「体験する」「振り返る」を繰り返すことで、「自分らしく働ける道」が少しずつはっきりと見えてきます。焦らず、一歩ずつ進んでいきましょう。

向いている仕事を探すときに気をつけたい落とし穴

向いている仕事を探すときに陥りがちな落とし穴は、主に以下の4点です。これらに注意することで、ミスマッチや後悔を避けられます。

- 条件だけで選ぶ、

- ネット情報に頼りすぎる、

- 最初の印象で決める、

- 体験せずに進める

なぜなら…

- 条件だけで選ぶと、給料やブランド企業名に惑わされがちですが、そもそも性格や価値観に合わないと持続できません。

- ネット情報に頼りきりだと、情報が古かったり、実際の職場とズレがある可能性が高くなります。

- 第一印象で判断すると、華やかさや良い求人コメントだけに惹かれて、本質を見逃してしまうことがあります。

- 体験しないまま選ぶと、実際の仕事の「合い具合」がわからず、いざ始めてからミスマッチに気づく場合があります。

わかりやすく例えると…

| 注意点 | 事例 |

|---|---|

| ① 条件だけで選ぶ | 「月収が高いから」とだけで選んだ仕事に就いたら、人間関係や仕事内容が合わずに辞めた…という話はよくあります。 |

| ② ネット情報だけで決める | 会社の口コミサイトで評判が良かったから応募したのに、実際は小さな部署だった、というケースもあります。 |

| ③ 第一印象で決める | 面接時に担当者の対応が優しかっただけで即決した結果、仕事の内容が自分と合わず後悔したという人もいます。 |

| ④ 体験せずに進める | 憧れだけで興味ある業界に飛び込んで、実際はデスクワーク中心で期待外れだった…と気づいた人もいます。 |

落とし穴に注意して、丁寧な情報収集と体験を通じて、あなたに本当に合う仕事を見つけてください。焦らず慎重に。「あなたらしく働ける道」は、慎重な歩みの先にあります。

まとめ:診断結果を行動に移していくために

診断結果を「ただ知るだけ」で終わらせず、行動に移す仕組みをつくることが大切です。

具体的には、①分析→②目的設定→③小さな実行→④振り返り→⑤継続の5ステップで進めましょう。

キャリア支援や心理学では、結果を活かすには具体的な行動計画(アクションプラン)が重要だとされています。

- 大学生向けのキャリア支援では、「自己分析→職業探し→候補選定→行動計画」の4段階を踏む方法が推奨されており、その実践で成果が出ると報告されています。 Skill Jobs Forum

- さらに、行動計画を「具体的にいつ」「どこで」「どうやってやるか」を決める『実行意図(implementation intention)』という心理学の手法が、目標達成の成功率を高めるとされています。 wikipedia

理解を深める例え話

分析

診断で「人と話すのが得意」と出たら、何が得意なのか細かく書き出してみましょう。例えば「プレゼンが得意」「話を聞くのが得意」など、場面を分けて整理できます。

目的設定

「人前で話すことが得意」を活かすために、「まずはプレゼン練習会に参加する」という目的を立てます。これが小さな一歩になります。

小さな実行

「来週の○曜日に○○で話してみる」と具体的に決めて動くことで、習慣になります。これは心理学でいう“いつ・どこで・どうやって”を明確にする実行意図です。 wikipedia

振り返り

終わったあと、「うまく伝えられたか」「緊張しなかったか」を振り返り、次回の改善につなげます。

継続

小さな成功体験を積むことで自信がつき、自然と大きな一歩(志望企業への応募など)につながります。

最後に

診断から行動へつなげることで、「自分に向いている仕事が分からない…」という悩みが、少しずつ「自分らしく働くための一歩」へと変わります。

診断は「スタート地点」。小さな一歩を積み重ねながら、自分だけの道を見つけていきましょう!

無料

人から天才と言われる能力の発見へ

無料・職業適性診断

才能を新発見!

あなたの強みを分析

無料であなたの職業適性を診断

職業適性診断という名のもとに、あなたの才能を解析して結果をお知らせします。

プロファイリングから導き出す「優れた能力」の新発見で、キャリアップのチャンスをお見逃しなく。