プラクティカルプロファイリング理論とは

プラクティカル(practical)…〔知識などが〕実用になる、実用的な、実際に役立つ

プロファイリング(profiling)…ある人物の行動パターンや性格特性を分析し、その人物像を明らかにすること。また、将来的な行動などを推測する場合にも使われる。

を意味する理論で、個人のプロファイリングデータを、社会生活や家庭生活において、実践的に役立てることを目的としています。

プラクティカルプロファイリング理論では、複数の分析の切り口が存在しており、個人や企業の抱えるさまざまなお悩みや問題に対して、最適な解決策を提案、アプローチすることが可能です。

ここでは、分析の切り口の一部を紹介し、プラクティカルプロファイリング理論が、どのような場面で活用できるかを解説いたします。

プラクティカル

バイオリズム分析

プラクティカルバイオリズム分析について述べる前に、「バイオリズム」についてご説明しましょう。

まず、「バイオリズム」とは、生命を意味する「bio(バイオ)」と、規則的な運動を意味する「rhythm(リズム)」の合成語です。

19世紀末に、ドイツの外科医ウィルヘルム・フリースと、ウィーン大学心理学教授のヘルマン・スウォボダ博士が、それぞれ、このバイオリズムに関する研究に取り組んでいます。

そして、1897年、ウィルヘルム・フリースは、生命体の生理状態、感情、知性などは周期的パターンに沿って変化する、という説を提唱。具体的には、人間には、身体、感情、知性の、3種類の波があり、身体リズムは23日、感情リズムは28日、知性リズムは33日の周期を持つ、と発表したのです。

これらの研究の根幹には、人間の感情や行為が、こうした周期的変動によって影響されるかどうか、その周期をあらかじめ計算できるかどうか、というものがあります。 日本でも、こうしたバイオリズム周期と、交通事故による実証研究はなされており、その有用性については議論が交わされてきました。

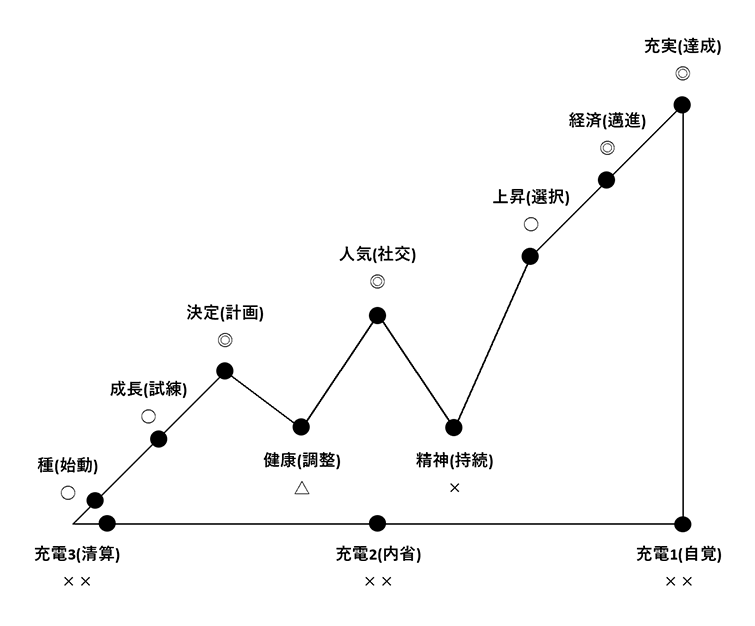

当スクールが提唱するプラクティカルバイオリズム分析では、身体、感情、知性の波ではなく、12年、12ヶ月、12日、24時間という、時間軸に着目し、独自のバイオリズム分析を行っています。

プラクティカルプロファイリング理論は、現実的かつ実現可能なアクションプランを提案することを重視しています。

それは、プラクティカルバイオリズム分析も同様です。

この新しいバイオリズム分析活用では、それぞれの時間軸におけるバイオリズムポジションを掛け合わせることで、日常生活の最適化や、目標達成へのスピードアップに役立つことでしょう。

独立や結婚といった、人生における大きな出来事に最適なタイミングから、営業先でのプレゼンに向いている日、心身を休めるタイミング、日々のルーティーン組み立てなど、自分のリズムに合わせたスケジューリングで、最短で最大の効果を実感してください。

最新のお知らせ

プライベート相談

窓口開設のご案内

無料診断は気づきの入口。

有料診断は、気づきを「行動」へつなげるためのサポート。

私たちは、あなたの人生に確かな指針をもたらすために、それぞれのステップをご用意しています。

目的は、“お金をいただくこと”ではありません... 続きを見る▼

無料診断は“きっかけ”です。

私たちが提供している無料診断は、あなたの今の状態や傾向を「知る」ための入り口として設けています。

それだけでも多くの方が気づきを得て、一歩を踏み出されています。

しかし、中には

- 結果の意味をもう少し深く知りたい

- 今の悩みとどう結びつくのかを具体的に知りたい

- これからどう行動すればいいのか指針がほしい

という方が増えてきました。

そこで、こうした方々に向けて、“有料診断”という次のステップをご用意しました。

有料診断は“人生を整理し、行動へとつなげるためのセッション”です。

無料診断で見えてきた表面的な数値や傾向をもとに、あなたの人生リズム・行動傾向・適性・無意識のパターンを、プロファイラーが丁寧に読み解き、「なぜ今そう感じているのか」「これからどう動くと流れに乗れるのか」を明確にしていきます。

この分析は、単なる「占い」や「結果の提示」ではなく、行動分析に基づく体系的な手法を用いています。

だからこそ、これまで多くの方が「迷いが整理され、行動の優先順位がわかった」と実感されています。

目的は、“お金をいただくこと”ではなく、“人生を前に進めるお手伝い”です。

無料診断で感じたモヤモヤを、確かな方法で整理し、「自分の生き方を自分で選べるようになる」そのためのサポートとして有料診断を設けました。

無料診断は気づきの入口。

有料診断は、気づきを「行動」へつなげるためのサポート。

私たちは、あなたの人生に確かな指針をもたらすために、それぞれのステップをご用意しています。

性格タイプ分析

「三つ子の魂百まで」ということわざがあります。このことわざは、年をとっても、幼いころの性格や気質は変わらない、という意味です。

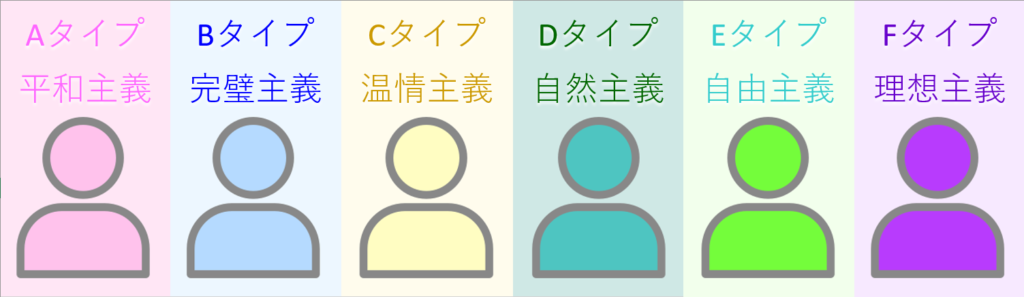

プラクティカルプロファイリング理論では、性格タイプ分析により、生まれながらにして持ち合わせる性格や気質を知ることができ、これらはまさに、生涯変わらない、不変のものと捉え、6つに分類しています。

とはいえ、成長過程で後天的に加えられる環境要因も、軽視すべきではありません。行動主義心理学や発達心理学などによると、幼少期の周囲の行動や環境は、その子の成長と人格形成に多大な影響を与えます。先天的要因を30%、後天的要因を70%の割合と捉え、生まれながらの性格や気質の長所を伸ばすべく、環境要因を整えることで、その人らしい生き方やポテンシャル発揮が可能なのです。

これは何も、子どもに限ったことではありません。大人であれば、自分の性格や気質を把握したうえで、理性的、合理的に考え、動くことができますし、自ら環境を整えていくこともできます。

自分が大事にしている価値観や、考え方・行動の傾向、強みと弱みなどを把握し、周囲の意見やその場の状況に流されるのではなく、最適で最善な対応を自ら選択できるようになれば、不必要な精神的ストレスを感じることもなくなるでしょう。また、自分と相手との違いについても理解が深まるので、周囲との人間関係についても楽になります。

自分自身を理解して、軸となる考え方を持つこと、また、周りの人の考えも尊重し、お互いを大切にすること。自己理解と他者理解を通して、自信と、あなたらしい人生を手に入れてください。

能力分析

日本にある職種の数をご存知でしょうか?

厚生労働省が定めている職業分類によると、日本にある職種の数は、なんと約1万8,000種類以上だそうです。

たくさんの仕事の種類がある、ということは、言い換えるなら、たくさんの職業の選択肢があるということ。では、そんなたくさんの選択肢の中から、「自分にぴったりの仕事はコレだ!」というものを見つけている人は、どれだけいらっしゃるでしょうか?

多くの人は、卒業した大学・学校のランクや、家族や先生、友人といった周りの意見、世間の状況などを加味して、「なんとなくココかな」、「公務員なら安定しているし」、「ここなら受かりそうだし…」という決め方をしているように感じます。

自分にぴったりの仕事を見つけるのは、確かに簡単なことではありません。そんなことは、学校でも家庭でも、教えてくれないからです。

適職の見つけ方を、インターネットで調べてみると、

- 自己分析で自分の強みを知る

- 周りの客観的な意見を聞く

- キャリアアドバイザーに相談する

- 適職診断ツールや本などを活用する

といったものが出てきます。

プラクティカルプロファイリング理論における能力分析は、適職を見つけるのに役立つデータです。

一般的な適職診断ツールは、自己認識に基づく心理テストの結果から、その人にあった職種を導き出しますが、能力分析では、その人が生まれながらに得意とする能力をお伝えします。潜在的に持ち合わせている能力なので、そのときの状況やそれまでの経験、感情に左右されることはありません。

本人が自覚していなかった、考えもしなかった能力を知ることもあります。元々備わっている能力は、言うなればダイヤの原石です。磨けば磨くほど輝きますし、スキルの修得も速やかで、あなたの可能性を引き出します。また、職業選択という場面以外でも、現在の仕事において、自分の能力を活用するという意味でも効果を発揮するでしょう。

職業選択に、キャリアアップに、スキル修得に、さまざまな場面で、自分の能力を活かしてください。

マッチアップ分析

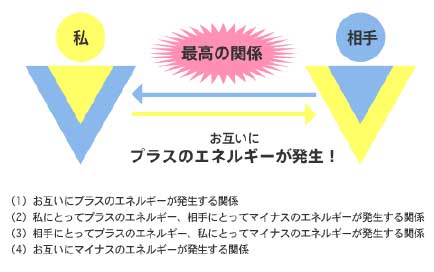

「マッチアップ」というのは、組み合わせることを意味し、マッチアップ分析では、対象となる人同士の関係性を示します。ここでの関係性というのは、プロファイリングデータをベースにした関係性であり、好き・嫌いといった個人的な感情とは別物です。

マッチアップ分析では、相手と関わることで、プラスの影響を受ける関係性もあれば、マイナスな影響を受ける関係性も存在し、相手の言動にはどういったことが感じられるか、どのような関わり方や距離感がベストか、といったことがわかります。

これはあくまでも、データで読み取る関係性であって、そこに、相手の感情(善意や悪意、好意や嫌悪など)が加わることを加味した総合的な関わり方を考えることで、良好な人間関係を構築したり、円滑なコミュニケーションを保つことが可能です。

例えばそれが、親子の関係であれば、マイナスな影響を受けたとしても、愛情というフィルターがかかり、仕方ないと受け流せるかもしれませんし、逆に、甘えや苛立ちが出て、余計に腹立たしい、なんてことも起こるかもしれません。

上司や部下であれば、仕事と割り切って関わるので、感情的にはならず、マッチアップ分析通りの関係性が表れやすい、ということも考えられます。

マッチアップ分析を活かす場面は、多岐にわたり、家族との関わり、会社での人間関係、友人や交際相手との関係性といった、相手と良好な関係性を構築する際に役立つことでしょう。また、企業においても、プロジェクトチームを組ませる際の人の選定や、採用時の判断基準にも効果を発揮します。

マッチアップ分析における関係性を参考情報として活かし、より良い関係性を築き、人間関係でのストレスを軽減してください。